In meiner Gymnasialzeit in München besuchte ich einige Jahre einen freiwilligen Russischkurs im benachbarten St. Anna-Gymnasium. Die Lehrerin hieß Nadja Banholzer und war eine kleine, energische, sehr zugewandte, freundliche und kommunikative Frau in den späten Vierzigern. Sie kümmerte sich um soziale Aktivitäten ihrer Gruppe nicht weniger als um den Unterricht und kannte alle und jeden. Wenn man mit ihr in einem Lokal saß, kam garantiert ein ehemaliger Schüler herein, bei dem sie den ganzen Kurs zur Erdbeerbowle oder zu einem Hauskonzert einladen konnte. Das war imponierend und kurios zugleich. Jahre später – ich war längst aus der Schule heraus – stieß ich in einigen Artikeln in Tageszeitungen wieder auf Frau Banholzer, wo sie als „bayerische Chinesin“, als Münchner Original und Lebenskünstlerin vorgestellt wurde, die lange Zeit eine der ganz wenigen Russisch- und über zwei Jahrzehnte die einzige Chinesischlehrerin überhaupt an Münchner Gymnasien war. Das erste Chinesisch-Lehrbuch für Schülerinnen und Schüler hat sie auch verfasst. In diesen Artikeln wollte sie über ihr Leben nicht befragt werden und bemerkte nur vage, sie stamme aus Rostow am Don und habe Vorfahren aus China, der Türkei, Russland und sogar aus dem Schwäbischen. So habe ich das abgespeichert, es passte auch irgendwie ganz gut. Erst kürzlich bin ich, wenn ich so sagen darf, Frau Banholzer wieder begegnet, die 2019 im biblischen Alter von 98 Jahren verstorben ist. Ihr Sohn Peter Banholzer, Internist, Psychotherapeut und bezeichnenderweise auch Spezialist für Psychotraumatherapie, hat nämlich, basierend auf ihren eigenen Aufzeichnungen, ein kleines Buch über ihre Lebensgeschichte herausgegeben. Dieses Buch nun, so muss vorausgeschickt werden, ist keine ‚Literatur‘ im engeren Sinn, aber es ist unendlich viel mehr als all die Autobiographien von Fußballstars, Schauspielerinnen, Chefköchen und Influencerinnen, die den Markt fluten. Es lässt sich eine Menge aus ihm lernen. Darum sei es hier zur Lektüre empfohlen.

Dass Nadja Banholzer nicht nur eine Lebens-, sondern auch eine Überlebenskünstlerin war, belegt diese kaum fassliche Lebensgeschichte drastisch. Über weite Strecken ähnelt sie einem Pikaroroman, wie etwa dem „Simplicissimus“ Grimmelshausens, der die Abenteuer seines gar nicht so simplen Helden in den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges vergegenwärtigt. Geboren wurde Nadja Banholzer 1921 in Turkmenistan, wo ihr Vater, der ursprünglich ein adeliger zaristischer Offizier war, in den nachrevolutionären Wirren für die Rotarmisten gegen die Mudjaheddin kämpfen musste, die es schon damals gab. Dieser Einsatz bewahrte ihn nicht davor, später in einem stalinistischen Gulag zu verhungern. Die Verhaftung des Vaters beendet Nadjas Schullaufbahn, die Familie wird fortan geschnitten, mehr aus Zufall heiratet sie einen Vetter, der bald zum Militär eingezogen und wenig später kriegsbedingt aus ihrem Leben verschwinden wird. Dass er überlebt und wieder geheiratet hat, erfährt sie erst viele Jahr später, als sie selbst bereits wieder verheiratet ist – beide hatten sich gegenseitig für tot gehalten. Nach kurzen Tätigkeiten als Chemielaborantin in einem geheimen Industriekomplex in Sibirien und als Bibliothekarin holt die junge Frau im Selbststudium den Schulabschluss nach, studiert Pädagogik und Deutsch und wird Lehrerin für schwer erziehbare Kinder in Novotscherkassk. Dann fallen die deutschen „Freunde“ ein. Die Mutter, inzwischen ebenfalls beim Militär, scheint bei einer „geheimen Mission“ hinter den deutschen Linien verschollen zu sein, jedenfalls hat man nie wieder etwas von ihr gehört, der Bruder wird von einem mit den Deutschen verbündeten Kosakenkommando erschossen. Mit einigen wenigen anderen Lehrern versucht Nadja, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, ‚organisiert‘ Lebensmittel für ihre Schüler und versteckt jüdische Kinder. Als die Deutschen nach der Schlacht um Stalingrad abrücken, nehmen sie Nadja als Dolmetscherin mit, die hier den jungen Hauptmann Banholzer kennenlernt, aber auch wieder aus den Augen verliert. Nun beginnt eine fast dreijährige Odyssee, die nach Westen führt. Nadja erfährt den Krieg, erleidet einen schweren Autounfall, ist Zeugin einer Massenerschießung von Jüdinnen und Juden und rettet die Bewohner des jüdischen Ghettos im transnistrischen Bar, die sie in einer nächtlichen Aktion vor der Ankunft des SS warnt, sodass sie fliehen können. Sie steht nun zwischen den Lagern, denn den Russen darf sie nicht in die Hände fallen, weil diese sie für eine Kollaborateurin halten würden, während die Deutschen sie zwar beschäftigen, ihr aber misstrauen. Von der Gestapo wird sie verhaftet, dann aber als Telefonistin in einer Klinik in Zakopane im südlichen Polen beschäftigt, und wechselt nun in den Sanitätsbereich. Mit einer Lazaretteinheit gelangt sie ins heutige Tschechien, arbeitet bei der Versorgung von Verletzten und Kranken mit, wird eines Nachts sozusagen von der Front überholt, stiehlt in einer tschechischen Kommandantur vorausgefüllte Passagierscheine, die ihr weiterhelfen, aber doch nur wenig. Die genauen Zuständigkeiten sind zwischen Russen, Polen und Tschechen unklar und widersprüchlich, es folgen neue Wirren und Gefahren. Die junge Frau muss nicht nur permanent um ihr von allen Seiten bedrohtes Leben bangen, sondern sich auch gegen übergriffige Männer aller Nationalitäten zur Wehr setzen. Schließlich gelingt es ihr, aus dem sowjetischen in den amerikanischen Besatzungssektor zu wechseln. Von einem befreundeten deutschen Arzt schwanger, der mit ihr zusammen geflohen war, trifft sie in Kaufbeuren den Hauptmann Banholzer wieder (‚nach dem Krieg in Kaufbeuren‘), der aus einer Künstlerfamilie stammte und übrigens ein Neffe von „Bi“ Banholzer, der Jugendgeliebten Bertolt Brechts, war. Einige Jahre nach der Heirat zieht das Paar nach München um, Nadja arbeitet erst als Mixerin in einem Nachtclub, dann mit selbstverfertigter Expertise als Pelzfachverkäuferin, schließlich gelingt es ihr, das bayerische Kultusministerium von der Notwendigkeit von Russischkursen an Gymnasien zu überzeugen. Sie wird Lehrerin erst für Russisch, dann auch für Chinesisch, das sie sich erst in München angeeignet hatte und als eine leichte Sprache anpries. Als Lehrerin findet sie endlich zu dem zurück, was sie in einem positiven Sinne erfüllt. Der Katastrophe hat sie dann doch noch ein Gelingen abgetrotzt.

Erstaunlich ist in dieser kaum nachzuerzählenden und hier nur in den Hauptzügen skizzierten Lebensgeschichte der beeindruckende Einfallsreichtum, der Überlebenswille, die Energie und die Chuzpe, mit der Nadja Banholzer sich immer wieder aus der Affäre zieht, ja, sich jeweils neu erfindet in neuen Rollen, Fähigkeiten und Identitäten. Eine Schwierigkeit und ein glücklicher Umstand zugleich war die Tatsache, dass sie über keinerlei Papiere, keine Ausweise, keine Urkunden, keine Schul- und Studienabschlüsse mehr verfügte und diese nach dem Krieg auch nicht besorgen konnte. Ihr einziges Dokument war ein von der Gestapo ausgestellter „Vorläufiger Fremdenpass“, in dem ein kleiner, aber gravierender Fehler große Folgen hatte. Statt als Geburtsregion „Turkmenistan“ einzutragen, hatte der Gestapooffizier „Türkei“ geschrieben, was dazu führte, dass Nadja Banholzer nach dem Krieg nicht entsprechend dem Vertrag von Jalta als displaced person in die Sowjetunion zwangsrepatriiert wurde, wo sie wie alle mutmaßlichen Kollaborateure vermutlich interniert oder liquidiert worden wäre.

Man muss sich fragen, ob und wie jemand mit heiler Haut und heiler Psyche aus einer solchen Geschichte herauskommt. Genau das macht die stille Brisanz dieses Buchs aus. Es handelt sich nicht nur um das Dokument einer Zeitzeugin sozusagen auf der Rückseite des Russlandfeldzugs, der Text führt uns gerade heute eine beispielhafte Geschichte von Flucht, Migration und Integration vor Augen. Während mittlerweile wohlstandsverwöhnte Politiker nahezu jedweder Couleur Migration zur Mutter aller Probleme stilisieren und leider nicht nur rhetorisch gegen Asylanten aufrüsten, die notfalls „mit physischer Gewalt“ aufgehalten werden müssten, sehen wir hier quasi in Großaufnahme und allen grausigen Einzelheiten, was Flucht, Vertreibung und Migration – durch einen deutschen Angriffskrieg verursacht – für den Einzelnen bedeuten und was sie im Leben von Menschen anrichten. Die kalte und leere Abstraktheit, mit der man über ‚Geflüchtete‘ als quantitative Größe spricht, sie als volkswirtschaftlich nützliche oder ‚irreguläre‘ klassifiziert und damit ihren Leidensweg unterschlägt, wird so aufgebrochen. Die Empathie, die sich die deutsche Politik gerade abgewöhnt, obwohl auch sie aufgrund unserer geschichtlichen Erfahrungen Anspruch erheben könnte, zur deutschen ‚Staatsräson‘ zu gehören, begegnet in diesem anrührenden Buch in einer unaufdringlichen, wie selbstverständlichen Weise. Obwohl auch Nadja anfangs mit der Dienstpistole ihres Vaters den Mörder ihres Bruders ausfindig machen will, bleibt sie doch in all den zutiefst beängstigenden und quälenden Erfahrungen insgesamt von einer geradezu verständnisvollen Freundlichkeit gegenüber ihren Mitmenschen bestimmt, seien es auch russische Plünderer, polnische Kommandeure, deutsche Soldaten und sogar SS-Offiziere. Das macht aus ihren Erinnerungen ein Buch vielfältiger Grautöne und moralischer Zwischenbereiche – ohne dass hier die Verantwortung für den globalen Schrecken verunklart würde. Wut und Hass, die neuerdings zur Grundbefindlichkeit zu werden scheinen, sind ihr wesensfremd.

Aber die Folgen, die ihre Erlebnisse hatten, kann das Buch nicht verleugnen. Man versteht nach der Lektüre besser, warum Banholzer den Zeitungen dies und das erzählte, lieber Nebelkerzen warf, als in der Öffentlichkeit über ihr Leben zu sprechen – vielleicht weil sie ihren Status nach wie vor für labil und gefährdet hielt, vielleicht auch, weil sie in Folge ihrer Erlebnisse gar nicht anders konnte. Mehrfach wird von Momenten der Erstarrung und Lähmung berichtet, die sie in Schocksituationen befielen, bis ins hohe Alter scheint sie an Angstattacken gelitten zu haben. Erst spät hat sie auf Drängen von Freunden und Angehörigen „Fragmente“ ihres Lebens aufgeschrieben, ohne aber deren Zusammenhang herstellen zu können. Das ist erst ihrem Sohn Peter Banholzer gelungen, der die Fragmente ihrer Biographie in langen und geduldigen Gesprächen zusammengefügt, ergänzt, chronologisch geordnet und durch historische Hintergrundrecherchen vervollständigt hat. Wieweit seine Tätigkeit als ghost writer faktisch reicht, wird nicht wirklich deutlich. Dass das Erzählen Konsistenz stiftet, dass es gerade in der Gattung Autobiographie den dargestellten Lebenslauf überhaupt erst herstellt, hat man immer wieder hervorgehoben. Das Heterogene, Auseinanderfallende, Opake und Unverstandene des gelebten Lebens fügt sich, sobald es erzählt wird, zu einem Zusammenhang, das Fragmentierte wird zu einem Kontinuum. In einer berühmt gewordenen selbstreflexiven Passage resümiert der Protagonist von Robert Musils Mann ohne Eigenschaften diesen Mechanismus. Es „fiel ihm ein, daß das Gesetz dieses Lebens, nach dem man sich […] sehnt, kein anderes sei als das der erzählerischen Ordnung. […] Die meisten Menschen sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler. Sie […] lieben das ordentliche Nacheinander von Tatsachen, weil es einer Notwendigkeit gleichsieht, und fühlen sich durch den Eindruck, daß ihr Leben einen ‚Lauf‘ habe, irgendwie im Chaos geborgen“ (Bd. 1, Kap. 122). Lebenseinheit jedenfalls wird als nachträgliche Konstruktion erkennbar, die Lücken füllt, Kontinuitäten schafft, Übergänge herstellt, ja, sogar Sinn stiftet, kurzum: die aus dem fragmentierten Konglomerat kontingenter Ereignisse eine personale Einheit schmiedet. Ich-Identität wird erschrieben oder erzählt. Nadja Banholzer konnte einen solchen Zusammenhang ihres Lebens offenbar nicht mehr herstellen. Zu dispers, zu gravierend, schockierend und traumatisch waren ihre Erlebnisse, sodass vieles verdrängt und abgespalten wurde. Erst die Bemühungen ihres Sohnes haben ihr Leben rekonstruiert – oder vielleicht besser: konstruiert. Das dient ohne Frage der Bewältigung des Erlebten, zumindest subjektiv, und wirkt therapeutisch. „Wenn ich ihr dann Tage später [nachdem sie ihm erzählt hatte] das verbotenerweise Aufgeschriebene vorlas, meinte sie: ‚Oh, woher weißt du das denn?‘ und später ‚Es ist so gut, das alles so wieder zu lesen. Ich hatte es ganz vergessen!‘ Und sie las die Passagen wieder und wieder“ (S. 12). Darin gewinnt diese (Re)Konstruktion ihre volle Berechtigung. Die Frage bleibt, ob sie auch ‚wirklich‘ und ‚tatsächlich‘ – was immer man darunter verstehen mag – die Geschichte der Nadja Banholzer ist. Sind die Erinnerungen der Mutter ‚authentisch‘, gibt es nicht nach wie vor Verdrängtes, falsch Erinnertes, Ausgelassenes, Verschwiegenes, Überlagertes, Verschobenes? Und ist Zusammenhang gerade in einer derartigen Lebenssituation nicht doch eher eine Fiktion? Wir werden es nicht erfahren. Unterschlagen wird dies alles nicht, der Rekonstruktionscharakter des Buchs wird offengelegt, sein konstruktives Moment erkennbar. Die Literatur der ‚Moderne‘ hat, um es einmal sehr pauschal zu sagen, in weiten Teilen das Konzept der Konsistenzstiftung ad acta gelegt, aus ästhetischen wie sozusagen ‚faktischen‘ Gründen. Musils Protagonist muss erkennen, dass „öffentlich alles schon unerzählerisch geworden ist und nicht einem ‚Faden‘ mehr folgt, sondern sich in einer unendlich verwobenen Fläche ausbreitet“. Wollte das Buch von und über Nadja Banholzer ‚Literatur‘ sein, so hätte es wohl den Fragmentcharakter beibehalten, gerade das Auseinanderfallen eines derart auf die Probe gestellten Lebens zeigen müssen, weil dies die dem Gegenstand angemessene Form scheint. Oder erweisen sich angesichts eines solchen Lebens literarische Ansprüche als inadäquat?

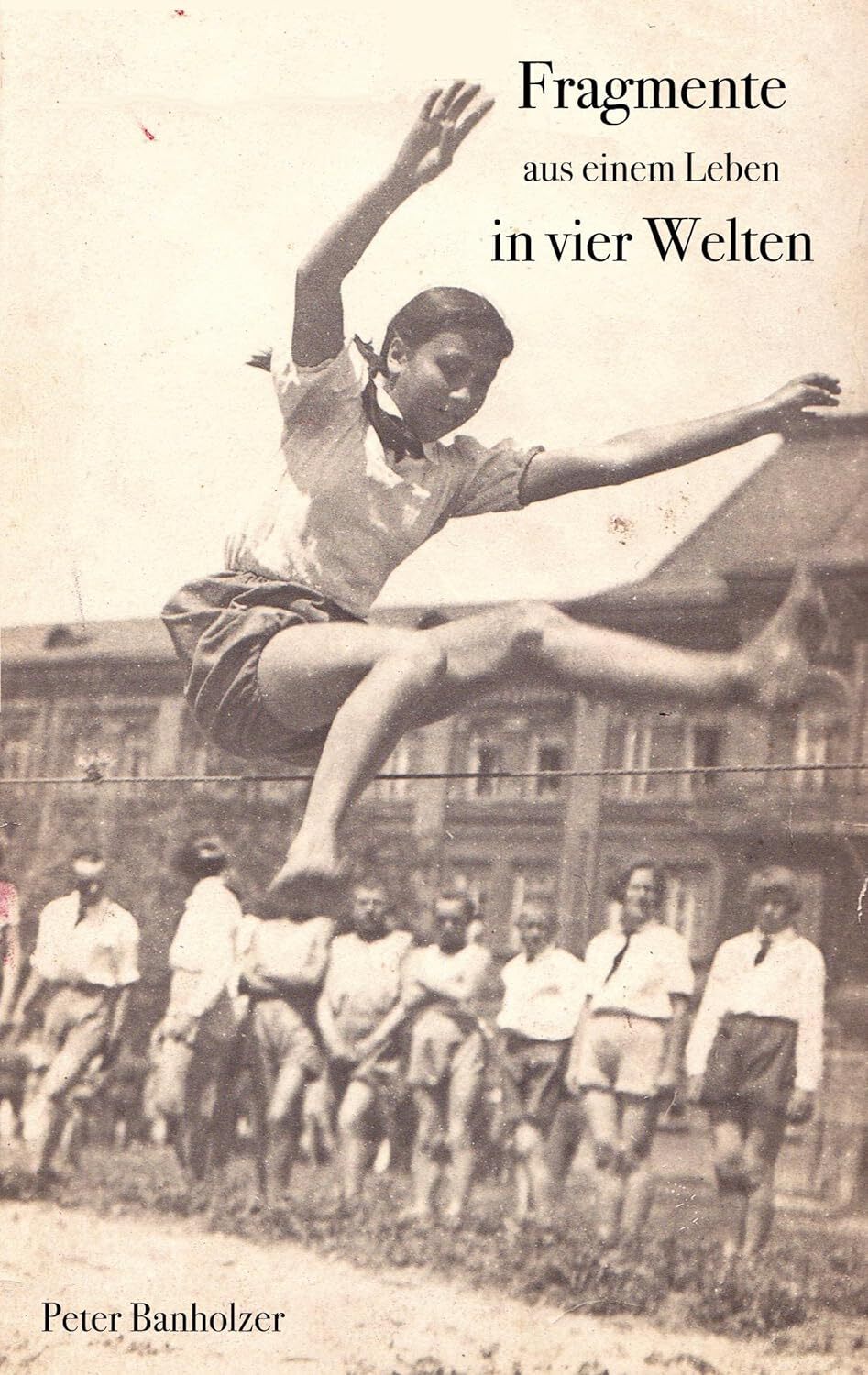

Fragmente aus einem Leben in vier Welten. Die Lebensgeschichte von Nadja Banholzer. Hg. von Peter Banholzer, Oberding: Reimo-Verlag 2022, 312 S., € 15,90.