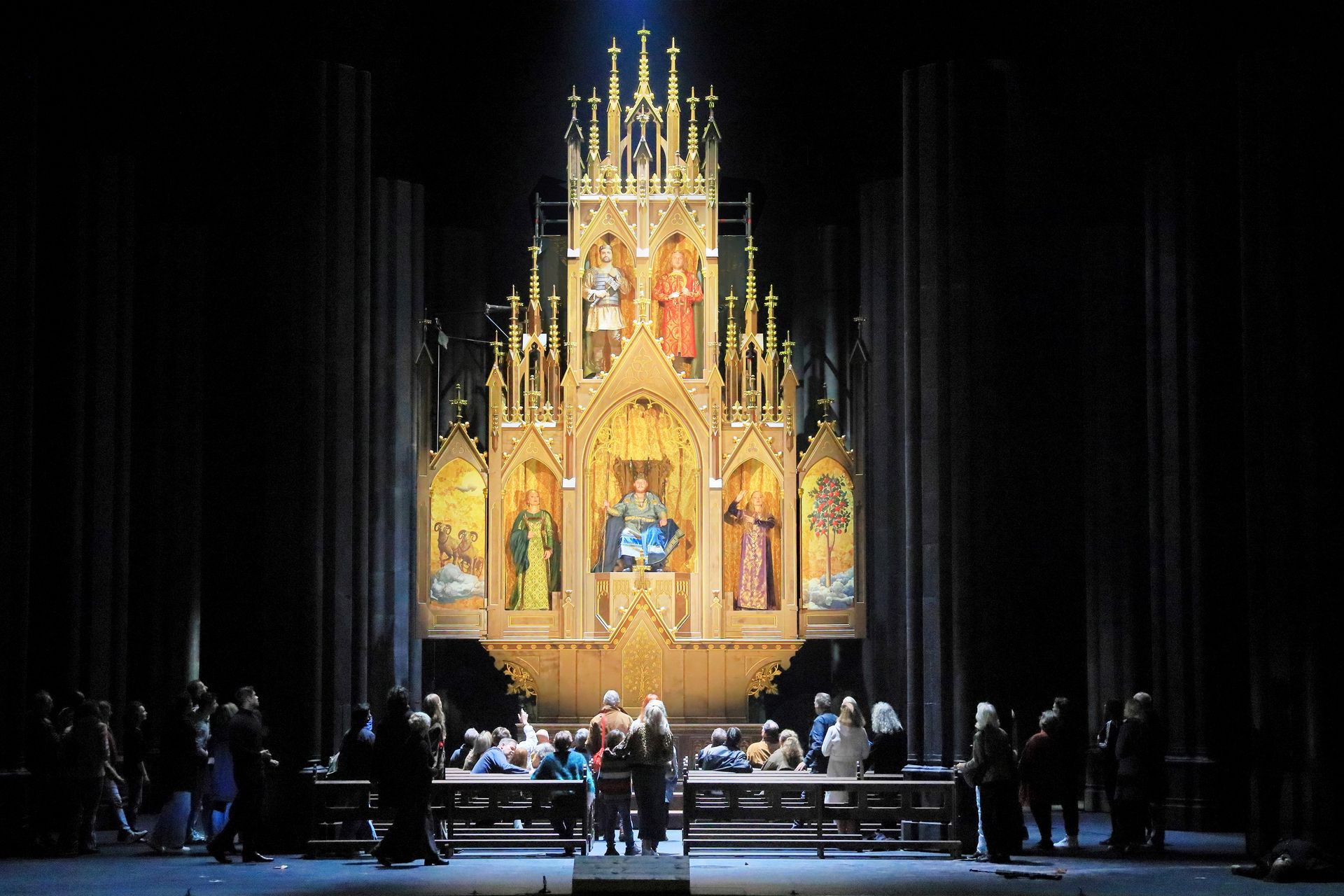

Es stimmt ja, was Tobias Kratzer im Vorfeld seiner Inszenierung von Richard Wagners „Rheingold“ in Interviews zu bedenken gab: Der religiöse Gehalt des Werkes, die Frage nach den Göttern ist in der Rezeption der letzten Jahrzehnte kaum je gestellt worden. Es könnte also lohnend sein, diesen Aspekt (und nicht ein weiteres Mal den kapitalismuskritischen) in den Fokus zu rücken und Wotan als Gott (und nicht schon wieder im Businessanzug und mit Aktentasche) zu zeigen. Und so spielt dieses neue Münchner „Rheingold“ in der Ausstattung von Rainer Sellmaier zu weiten Teilen vor und in einer gotischen Kirche, deren Erbauer Fasolt und Fafner als Priester erscheinen. Die Götter selbst ziehen am Ende nicht nach Walhall, der starken Götterburg, sondern in die Nischen des Hochaltars, der dort im Abendschein prächtig prangt. Aber ist das ein „religiöser Gehalt“? Oder nicht doch bloße Staffage?

Kratzers „Rheingold“ spielt – daran lassen die Handys der Rheintöchter und die flackernden Bildschirme in Nibelheim keinen Zweifel – in unserer Gegenwart. Was das für (neue oder alte) Götter in historisierenden Kostümen samt Flügelhelm und Schwert sein sollen und wie sie in diese Welt hineinpassen, lässt die Inszenierung völlig offen. „Gott ist tot“ steht in krakeliger Graffiti-Schrift gleich zu den Klängen des Vorspiels, die unter der Leitung von Vladimir Jurowski arg direkt und wenig geheimnisvoll aus dem stockdunklen Graben fluten, am Portal der Kirche. Alberich (ganz der hässliche Deutsche mit militärisch gemusterten Dreiviertel-Hosen, Turnschuhen und einem lappigen T-Shirt überm Bierbauch) setzt sich eine Pistole an die Schläfe. Zur Musik, die doch eine Art von Ur-Anfang und Naturzustand schildert, passt dieses Bild denkbar schlecht; zudem fragt man sich, ob Alberich, der gerade Nahe dem Selbstmord stand, in solchem Zustand wirklich in der nächsten Minute gewillt sein könnte, die Rheintöchter zu verführen. Sarah Brady, Verity Wingate und Yajie Zhang singen diese Partien so kraftvoll und klar, dass es eine Freude ist, und auch Markus Brück überzeugt mit seinem Bariton als finsterer Alberich. Das Rheingold, das er an sich rafft und in einer Plastiktüte davonträgt, ist hier im Boden vor der Kirche vergraben – was diese Substanz ist, bleibt offen. Göttervater Wotan liegt indes schlafend auf dem Baugerüst, das den Hochalter umgibt, und träumt von einer herrlichen Zukunft. Nicholas Brownlee verleiht ihm mit seinem ein wenig gaumigen, aber kerngesunden und höchst präsenten Bariton eine glaubhaft göttliche Präsenz. Dennoch muss er dem Rat des listigen Loge (Sean Panikkar singt ihn mit wendigem, klarem Tenor) nach Nibelheim folgen, um Freia (Mirjam Mesak) aus der Gewalt der Riesen zu befreien. Zur Fahrt ins Reich der Nachtalben zeigt die Regie lustige Videos (Wotan und Loge auf Weltreise mit Hindernissen), die wiederum so gar nicht zur düsteren Musik passen wollen, - und das, obwohl Jurowski sich in seiner ledernen Nüchternheit offenbar zum Ziel setzte, ihr alles Bedrohliche, Dunkle, Geheimnisvolle, Atmosphärische auszutreiben. Nibelheim, das ist eine verkommene, mit Waffen und Monitoren vollgestellte Garage, in der Alberich nach der Weltherrschaft strebt. Loges Tricks erliegt er dennoch: Erst wandelt er sich zum Riesenwurm (der aber nur durch die Fenster der geschlossenen Garagentür zu erahnen ist), dann zur Kröte. Den Ring schneidet Wotan mit brutaler Gewalt samt dem Finger, an dem er steckt, von Alberichs Hand. Es ist die eindringlichste Szene des Abends, die zeigt, dass von Anbeginn an Blut an diesem Ring klebt, so sehr Wotan sich müht, es abzuwischen. Nur Erda (Wiebke Lehmkuhl mit warm flutender Alt-Stimme) vermag ihn davon zu überzeugen, ihn den Riesen zu lassen, und alsbald bewährt sich der finstere Fluch, den Markus Brücks an Leib und Seele geknickter Alberich mit großer Intensität ausstieß. Donner (Milan Siljanov) reinigt die düstere Atmosphäre mit gewaltigem Hammerschlag, der Hochaltar wird enthüllt, und die Götter nehmen schließlich darin Platz, indes sich zu den Schlusstakten, die bei Jurowski dröhnend laut daherkommen und dabei jede Klarheit und Struktur vermissen lassen, viel Volks in der Kirche versammelt. Das Licht auf der Bühen erlischt – ratlos (und etwas matt) bleibt der Zuschauer zurück. Der „religiöse Gehalt“ des Werkes, hat er davon nun eine Ahnung bekommen? Mag sein, dass die Rätsel sich lösen in den kommenden Jahren, wenn „Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ Kratzers Ideen erklären helfen.