Während die drei letzten Mozart-Symphonien zu den meistgespielten symphonischen Kompositionen überhaupt gehören, verschwindet im Klassikbetrieb oft, wie überragend Mozarts Sakralmusik in ihrer Zeit steht und kühn vieles vorwegnimmt. Sein unvollendetes Requiem (KV626), Mozarts letzte Komposition, ist allbekannt, weltberühmt und daueraufgeführt; steht quer zu solchen Einschätzungen, kann die Vernachlässigung von über 70 Chorälen, Oratorien, Messen oder Epistelsonaten aber kaum rechtfertigen.

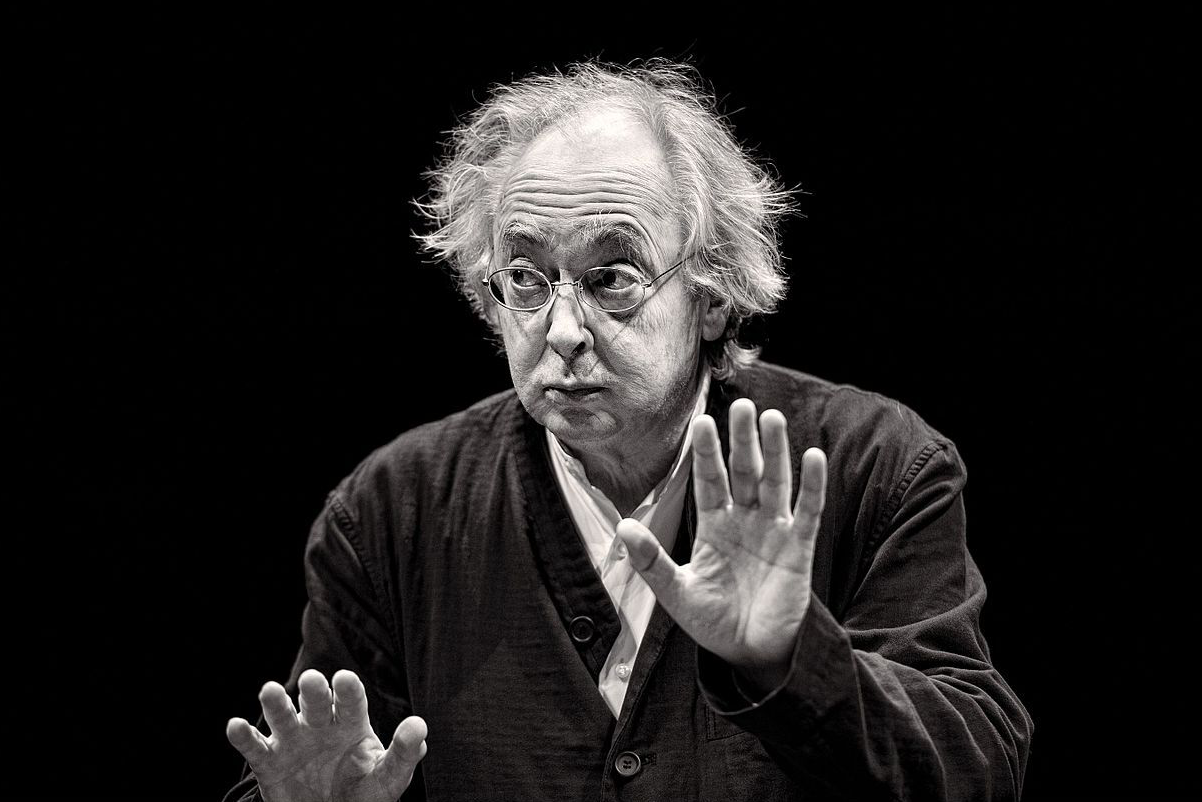

Mozarts Missa in c-Moll (KV427; „Große Messe“ als postume Bezeichnung) ist eine lateinische Missa solemnis; steht mit Fugen und Kontrapunkten nach Bachschem Vorbild zwischen h-Moll-Messe und Missa solemnis Beethovens, jedoch diesen an Größe und Bedeutung in nichts nach, blieb Fragment. Mozart brach 1782/83 ab, zugleich ist sie trotz Unvollständigkeit seine gewaltigste und längste Messe. Spannend, dass mit Philippe Herreweghe einer der Altmeister historischer Aufführungspraxis mit seinem Orchestre des Champs-Elysées und Collegium Vocale Gent Mozarts 40ste Symphonie mit der Großen Messe kombiniert. Damit tourt er bis Monatsende durch Europa (begonnen als Migros-Kulturprozent-Classics-Reihe am 15. November in Genf, danach 16. November Bern), um größere Hallen aufzusuchen: Tonhalle Zürich, Concertgebouw Amsterdam, Elphilharmonie Hamburg.

Zugleich nichts Neues; Herreweghe hat wenig Mozart aufgeführt und aufgenommen, diese Werke aber prominent. Auch hier gilt: Übung macht den Meister: meisterhaft, wie entschieden und solide dieser Mozart aufgeführt wird, keinerlei falsche Routine. Nach jahrelangen Renovierungen des Berner Casinos kann Herreweghe dort kaum probiert haben (der Casino-Saal blieb bis Herbst 2019 geschlossen, war während der Pandemie unregelmäßig geöffnet). Trotzdem dirigiert Herreweghe mit einer Souveränität und Selbstverständlichkeit, als wäre er immer hier zuhause gewesen oder hätte sich tagelang auf diesen Konzerttermin vorbereitet.

Eindrucksvoll gerät die Symphonie. Erstaunlich, weil gerade die späten Symphonien letztens durch alle möglichen Wölfe gedreht wurden, man sich im Spektrum zwischen Supertempi oder Extremdynamik, romantischer Zerdehnung oder kammermusikalischer Nuancierung speziell bei der 40er mit fast allem auseinanderzusetzen hatte, was musikalisch anstellbar ist.

Hier überrascht Herreweghe; es gibt nie Effekthascherei, nie Abweichungen vom Pfad historisch informierter Integrität. Acht Geigen, elf Bratschen, zwei Celli, drei Bässe, zwei Hörner, Holzbläser, keine zwei Drittel der Champs-Elysées-Stärke. Mehr braucht es nicht, um eine hörenswerte Mischung aus Piano und druckvollem Klang zu erhalten, was auch am verbesserten Konzertsaal liegen mag. Die Musik tönt nie zu laut und nie unstrukturiert. Schön zu vernehmen sind die Holzbläser (der Traversflötist Georges Barthel phänomenal), die Hörner, das einzige Blech, knallen nicht dazwischen, werden feinziseliert geblasen. Wiederholt weist Herreweghe mit dem Zeigefinger auf seinen Mund, bedeutet, es nicht zu übertreiben, behutsam zu bleiben.

Am glänzendsten gelingt dies im Andante-Satz, etwas dröge am wenigsten überraschungsreich im dritten, tänzerisch-rhythmisiert im vierten. Sensationell jedoch gerät der erste, den man – Hand aufs Herz – so oft gehört hat, dass man ihn nicht mehr ertragen zu können glaubt; so dass man zwar immer noch Mozart bestaunen mag, aber die soundsovielte zwanghaft originelle Interpretation davon als abstoßend empfindet und ihrer überdrüssig wird. Herreweghe unterläuft weder, was etwa Currentzis passiert, der vor lauter Abkehr vom Gewohnten einer Art von Innovationssucht erliegt und darüber Mozart vergisst noch unbedarften Versuchen, Mozart mit modernen Instrumenten und großen (oder kleinen kammermusikalischen) Formationen unhistorisch zeitgemäß zu spielen. Sensationell, dass es zwischen zwanghafter Originalität und schludriger Unbekümmertheit um historische Vorgaben Aufführungen geben kann, die zugleich überzeugend, frisch, klar, werkgerecht, dabei nicht geschichtsfremd und selbstdarstellerisch sind.

Wer glaubt, dass nach der Pause mit der c-Moll-Messe das ganz große Feuerwerk abgebrannt, die Bombe gezündet würde, wird indes enttäuscht. Herreweghe dirigiert die Landon-Fassung von 1956; damals standardsetzend, heute veraltet. Es gibt im Rahmen der Neuen Mozart-Ausgabe bessere Rekonstruktionsansätze von Monika Holl, auch weitere anderer Musikwissenschaftler wie Richard Maunder, Clemens Kemme oder zuletzt Ulrich Leisinger. Den Torso als Torso belassen, nur spielen, was wirklich Mozart ist, das wäre beim Anspruch, den die historisch informierte Aufführungspraxis früher verfolgte, konsequenter.

Dass die Missa-Interpretation in Bern nicht voll überzeugte, lag vor allem an den Solisten. Die eigentlich alles mitbringen, um diese Messe wie eine konzertante Oper aufzuführen. Es singen keine geringeren als: der aktuelle schweizerische Shootingstar im Sopranfach, Regula Mühlemann, die großartige Mezzosopranistin Sophie Harmsen, die in Kunstlied und Neuer Musik viel geleistet hat, der junge Operntenor David Fischer, Bariton Krešimir Stražanac, ein guter Bach-Sänger. Auf dem Papier tipptopp, im Casino klappt es nicht richtig. Warum?

Die vier Solisten wirken trotz Positionierung hinter den Violinen und guter Stimmen wie zugekaufte, bleiben auswechselbare Stars, die in Einzelmomenten Großartiges zaubern, aber individuell bleiben. Mühlemann hat ein Heimspiel (ist keine 90km von Bern aus Adligenswil gebürtig, in Luzern ausgebildet, erstengagiert etc.), aber sie verschenkt es. Nicht nur die „Et incarnatus est“-Arie, die Mozart für seine Constanze komponierte, will trotz wundervoll hoher und schöner Stimme nicht gelingen. Überzeugender schafft es Harmsen, ihre Partien auszugestalten, ihnen Körper zu verleihen und sie ausdruckvoll wiederzugeben. Das „Domine Deus“-Duett hinterlässt zwiespältige Gefühle, die Stimmen mischen sich nicht optimal, und beide Sängerinnen müssten stärker aufeinander und aufs Orchester eingehen. Fischer gehört eher auf eine Opernbühne. Zwar verleiht er seinen Partien Strahlkraft, aber eine Messe ist keine Oper. Stražanac singt nur im abschliessenden «Benedictus»-Quartett. Das klingt bestechend, ist aber leider sehr kurz.

Sensationell hingegen, mit welch phänomenaler Präsenz und Deutlichkeit der Chor singt! Er bekommt zurecht den meisten Applaus, mehr als sein Dirigent. In Bern singen, um Doppelchörigkeit zu erreichen, 15 Frauen und 16 Männer. Bemerkbar macht sich jahrelange Vertrautheit mit sakraler Musik, besonders mit Bach. Das Zusammenspiel zwischen Orchester und Chor gelingt, zwei Formationen, die sich blind verstehen, voll aufeinander ein- und verlassen können, unisono, univoce. Das tut der Musik gut.

Alles in allem: Ein überraschender Abend. Die totgespielte 40er-Symphonie bringt Herreweghe in einer Weise, die aufhorchen lässt, ohne auf Effekte und Innovationshascherei zu setzen. Man möchte mitreisen und mithören, wie es weitergeht: In der Tonhalle anders als im Concertgebauw, mit Solisten, die Teil dieses Klangkörpers von Chor und Orchester werden. Jede Aufführung, jeder Raum, jedes Publikum ist anders. Abschluss dieser Herreweghe/Mozart-Tournee mit einem Schuss Bach ist am 26. November in Dortmund.